1. 조선에도 재판이 있었다?

조선시대는 유교적 법치주의를 바탕으로 한 사회였어요. 왕이 나라를 다스렸지만, 백성들의 다툼이나 범죄에 대해서는 일정한 법과 절차에 따라 해결하는 제도, 즉 재판 시스템이 존재했어요.

『경국대전』이나 『대명률』과 같은 법전을 기준으로 삼았고, 지방에서는 수령이, 중앙에서는 형조와 의금부, 사헌부 같은 기관이 재판을 맡았죠.

지금처럼 판사, 검사, 변호사가 나뉘어 있는 체계는 아니었지만, 사건을 접수하고 조사하며 판결을 내리는 일련의 절차가 존재했어요.

그렇다면 조선시대 재판은 지금처럼 공정했을까? 당시 사회의 구조와 사례를 살펴보면, 그 답은 생각보다 복합적이에요.

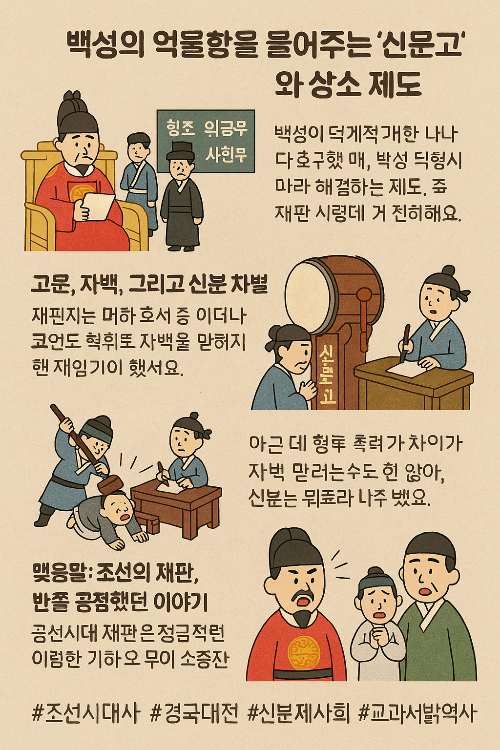

2. 백성의 억울함을 들어주는 ‘신문고’와 상소 제도

조선은 ‘어진 정치를 위한 나라’를 추구했기 때문에, 백성이 억울함을 호소할 수 있는 장치도 마련되어 있었어요.

가장 대표적인 것이 바로 신문고(申聞鼓)였죠. 억울한 일을 당한 백성이 종묘 앞에 있는 북을 치면, 왕이 직접 사안을 보고받고 조사하라는 명을 내릴 수 있었어요.

또한 누구든 왕에게 글을 올릴 수 있는 상소 제도가 있었고, 중앙 정부 기관에서도 지방 수령의 부당한 판결을 감찰하기도 했어요.

이런 장치는 당시로선 획기적인 인권 보호 수단이었고, 백성들이 수령의 잘못된 판결에 대해 항소하거나 감찰 요청을 하는 길이기도 했어요.

하지만 신문고를 두드릴 수 있는 사람은 실제로 매우 적었고, 문맹률과 사회적 신분 차이 때문에 실질적인 효과는 제한적이었어요.

3. 고문, 자백, 그리고 신분 차별

재판의 과정은 공적인 절차를 따르긴 했지만, 우리가 생각하는 ‘공정함’과는 다소 거리가 있었어요.

특히 범죄 혐의를 받는 피의자에게 고문을 통해 자백을 유도하는 관행은 조선 재판의 가장 큰 문제 중 하나였죠.

‘형신(刑訊)’이라 불리는 이 고문은 진실을 밝혀낸다기보다는, 피의자를 괴롭게 해 자백을 받아내려는 수단이었어요.

또한 양반과 평민, 천민 사이에는 명백한 처벌의 차이가 존재했어요.

같은 죄를 지어도 양반은 곤장 몇 대로 끝나는 경우가 많았고, 평민은 유배나 사형까지 가는 경우도 있었어요.

즉, 법 앞에 모든 사람이 평등했던 건 아니었고, 신분이 판결의 기준을 흔드는 경우도 많았던 거예요.

4. 억울한 재판도 있었지만, 변화의 노력도 있었다

물론 모든 재판이 불공정했던 건 아니에요. 조선 후기로 갈수록 재심 제도나 항소 절차도 강화되었고, 억울한 판결이 바로잡히는 사례도 있었어요.

왕이 직접 관여해 사건을 뒤집거나, 사헌부나 대간에서 수령의 무리한 판결을 꾸짖는 일도 있었죠.

또한 ‘전옥서’ 같은 형무소에서는 죄수의 인권을 지키기 위한 규정이 생기기도 했고, 법관의 과오에 대한 문책도 종종 이루어졌어요.

하지만 결국 조선시대 재판은 신분제 사회와 유교 이념, 그리고 부족한 과학적 수사 기법 속에서 진행된 것이기 때문에, 제도적 한계와 사회적 불균형을 완전히 극복하진 못했어요.

그럼에도 불구하고, 당시 사람들이 공정함을 추구하려 했던 흔적은 지금의 법률 제도의 뿌리가 되었죠.

맺음말: 조선의 재판, 반쯤 공정했던 이야기

조선시대 재판은 지금처럼 완벽하게 공정하지는 않았지만, 그 안에는 공정한 재판에 대한 고민과 노력이 분명히 담겨 있었어요.

억울함을 호소할 수 있는 통로, 판결을 되돌릴 수 있는 재심 제도, 그리고 왕의 직접 개입까지 모두 당시로선 진보적인 시도였죠.

하지만 신분 차별, 고문 자백, 문맹 등 사회적 배경이 공정성을 가로막는 요소도 많았던 시대였어요.

교과서에는 잘 나오지 않는 조선의 재판 이야기를 통해, ‘공정한 법’이 얼마나 소중한 가치인지, 지금 다시 생각해보게 되지 않나요?